Lors de son lancement en 2018, la procédure Parcoursup a été présentée comme un gage de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. Au fil des sessions a cependant ressurgi la question des inégalités entre les candidats. Afin de saisir les évolutions induites par le dispositif lui-même sur le processus d’orientation post-bac, il faut en distinguer les étapes et les différents acteurs.

Si la campagne Parcoursup débute officiellement chaque année en décembre par l’ouverture du site éponyme, pour les acteurs du supérieur, elle commence plus tôt. Dès octobre sont mises à jour les cartes d’identité des formations. Celles-ci présentent les prérequis pour accéder au cursus, les données statistiques, ainsi que les critères d’analyse des dossiers. Tous ces éléments, standardisés et recensés sur une carte interactive présentant 24000 formations, constituent une mine d’informations. Cela devrait offrir a priori une bonne base à un choix éclairé.

Pourtant, lorsque l’on se penche sur les cartes d’identité d’une même mention de Licence dans deux universités différentes, on découvre que l’examen des candidatures n’obéit pas à des règles systématiques. Dans le cas d’une licence en science de l’éducation et de la formation, par exemple, les résultats scolaires des élèves n’ont pas le même poids dans le classement des candidatures. Celui-ci serait de 17 % dans le cas de l’Université Rennes-2, de 99 % dans le cas de l’Université de Rouen-Normandie ou encore 10 % à l’Université de Lille ou 30 % à CY Paris Cergy Université, dans une grille d’analyse incluant aussi les méthodes de travail, le savoir-être, la motivation, l’engagement et les activités.

Ces différences éclairent un élément souvent mal compris de la procédure Parcoursup : les établissements du supérieur y jouent un rôle central, devant définir des critères propres de recrutement. Alors que ce type de procédure n’avait rien de nouveau en CPGE, STS ou IUT, 2018 a marqué un tournant pour les universités qui n’examinaient pas les dossiers.

Alors que le cadrage national de la procédure Parcoursup vise à démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur autant qu’à le rationaliser, « l’intervention humaine » serait vue comme un moyen pour les établissements de définir un profil idéal pour chaque filière. Dès la première année de Parcoursup, on observait une grande variation selon les établissements, voire selon les filières au sein d’un même établissement, traduisant une mise en œuvre plurielle qui rend d’autant plus difficile la compréhension de cette procédure.

Or ce sont bien ces éléments qui constituent la base du choix a priori éclairé pour les jeunes et leurs familles, ainsi que pour les professeurs principaux qui assurent désormais un accompagnement fonctionnel des élèves. Lequel est aussi soumis à l’engagement de chaque lycée dans le processus d’orientation, les dispositifs d’accompagnement et d’information étant déclinés localement selon les priorités affichées en matière d’orientation.

L’orientation, une jungle informationnelle

Bien que l’information concernant la procédure démarre très vite, puisque certains établissements présentent Parcoursup dès la seconde, c’est toutefois avec l’ouverture officielle de la plate-forme que la procédure débute réellement. Et ce au milieu d’une véritable jungle informationnelle où les salons, les portes ouvertes, les immersions se superposent à une école « orientante » qui semble ne pas pouvoir enrayer les inégalités pesant sur l’orientation.

La marchandisation croissante de l’orientation, la démarche d’orientation active et les moyens d’information engageant un processus d’« appariement statutaire » entre établissements et futurs étudiants traduisent en creux une nouvelle forme de capital nécessaire à l’orientation : le capital informationnel.

Ce capital implique non seulement de pouvoir trouver l’information et de la trier, mais aussi de s’en emparer à des fins de projection, ce qui suggère le caractère éminemment social d’une telle disposition. En effet, celle-ci s’inscrit principalement dans l’héritage familial et, à la marge, dans la sociabilité entre pairs au sein d’établissements marqués par la ségrégation socio-scolaire. C’est pourtant dans cette jungle informationnelle, mais en étant dotés de plus ou moins de capital, que les élèves de terminale sont pressés de formuler des vœux entre janvier et mars.

Cette étape de formulation des vœux constitue un véritable défi pour les jeunes, puisqu’il s’agit de l’aboutissement du processus de construction, d’expression et de formalisation des aspirations, dont nous avons souligné la dimension plus ou moins stratégique (dans Les logiques de formulation des vœux vers le supérieur à l’ère de Parcoursup, à paraître en 2025).

Nous avons ainsi distingué trois logiques de formulation des vœux (le vœu unique, la multiplication des vœux et les filières refuges). Elles dépendent avant tout du degré de précision des aspirations des candidats, mais également de leur sentiment de capacité à réussir face à l’incertitude et à la compétition que génère la procédure Parcoursup. Ouvrant la procédure, cette étape des vœux est a priori la moins contraignante – si ce n’est sous la forme d’un « plafond de verre » plus ou moins objectivé – mais elle circonscrit pourtant le périmètre de l’espace du choix final.

Des paramétrages locaux

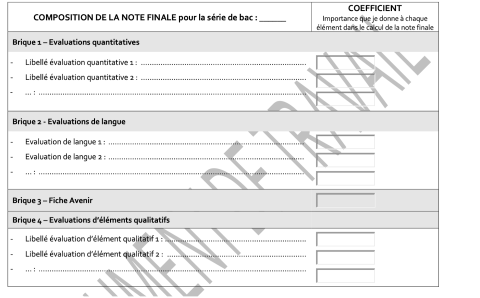

À l’issue de cette étape, « chaque formation met en place une commission d’examen des vœux qui analyse l’ensemble des candidatures en fonction des critères qu’elle a définis et de leur niveau d’importance ». Ce paramétrage local donne lieu à un classement transmis à Parcoursup qui, une fois modéré par les taux de candidats boursiers et hors région, définit l’ordre d’appel des candidats jusqu’au remplissage de la capacité d’accueil de la formation ou l’épuisement des candidatures.

Récapitulatif de la composition de la note finale – Extrait de Outils d’aide à la commission d’examen des vœux. Feuille de route (MENSR, 2024).

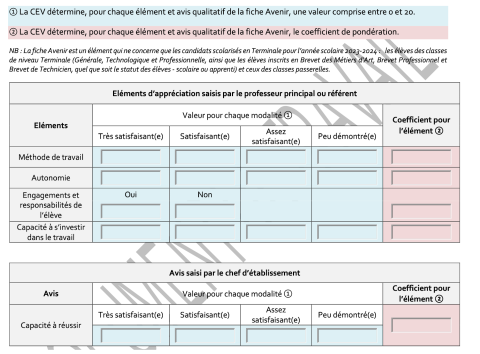

Si ce paramétrage local suit a piori les critères présentés dans la carte d’identité de la formation, cette dernière ne précise pas clairement la façon dont chaque brique est prise en compte dans le calcul de la note finale sur laquelle repose le classement des candidatures (Figure 2). Les briques 1 et 2 reposent sur les résultats scolaires, les appréciations des briques 3 et 4 sont transformées en notes (Figure 3), l’ensemble peut être pondéré par des coefficients, mais le détail de ce qui entre dans le calcul reste à la discrétion des commissions d’examen des vœux.

Une analyse des paramétrages locaux met en lumière la grande complexité de ce calcul. Certaines formations optent pour une forme de neutralisation en ne prenant que la moyenne générale et les épreuves anticipées du baccalauréat, d’autres attribuent des coefficients plus ou moins importants à certaines matières ou des points supplémentaires à des filières.

Cette grande hétérogénéité tient autant au mode de gouvernance des universités, qu’aux logiques d’action des membres des commissions qui valorisent chaque élément selon une représentation de ce qu’est l’étudiant idéal pour leur formation. Cela, même si les candidats les mieux classés viennent rarement, le taux de rétention dépassant difficilement les 20 % à l’université. C’est-à-dire que moins de 20 % des « candidats idéaux » s’inscrivent définitivement dans la formation.

Détail du calcul de la fiche Avenir – Extrait de Outils d’aide à la commission d’examen des vœux. Feuille de route (MENSR, 2024).

Enfin, la troisième et dernière étape tient lieu de choix, selon les résultats d’affectation. C’est l’étape la plus anxiogène pour les candidats puisque celle-ci dure plus ou moins longtemps selon le rang dans le classement. Lorsque les mieux classés peuvent se laisser le temps du choix, les autres attendent de remonter au gré des renoncements des premiers.

En cela, ce choix final est au croisement des logiques de formulation des vœux, des politiques d’établissement, des logiques d’action des commissions, de l’algorithme et du choix final des autres candidats, rendant presque incompréhensible la procédure Parcoursup pour l’accès à l’université, quand celle-ci ne fait que peu l’objet de critiques dans les formations ouvertement sélectives.

Au final, on ne peut affirmer que la procédure Parcoursup a systématiquement conduit à une sélection à l’entrée de l’université tant la mise en œuvre s’avère hétérogène. On peut toutefois convenir qu’elle y a introduit la possibilité de sélectionner des étudiants idéaux, voire d’écarter certains profils scolaires. Sans conclure à un renforcement des inégalités depuis 2018, on ne saurait non plus dire que la procédure a enrayé les inégalités du processus d’orientation. L’intérêt principal de Parcoursup est sans doute d’avoir mis en lumière que l’égalité de l’accès à l’information ne constitue pas plus une réalité que l’égalité des chances.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.